Relatrice Tiziana Colusso, scrittrice, la quale ha toccato punti importanti e fondamentali per la comprensione del romanzo.

Ecco i suoi appunti sulla relazione

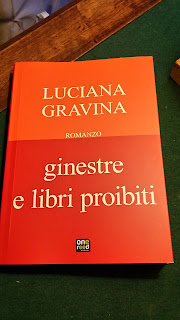

Luciana Gravina “Ginestre e libri proibiti”, Onereededizioni, Milano, 2016

Luciana Gravina “Ginestre e libri proibiti”, Onereededizioni, Milano, 2016

La vicenda in parte vera e in

parte verosimile narrata di Luciana Gravina è ambientata nel Cilento, una terra

aspra al confine tra Campania e Lucania, dove le vicende umane sono

incorniciate ma anche tenute a bada da

una natura più che presente.

La natura – con i suoi ritmi irriducibili e irresistibili – è rappresentata

dai fiori profumatissimi ed eclatanti della Ginestra, fiore tra l’altro di

forte ascendenza leopardiana. Come nel poemetto Leopardiano, la natura

(simboleggiata dalla testarda resistente ginestra) resiste al tempo e alle

catastrofi, e al crollo delle civiltà.

Così, dell'uomo ignara e dell'etadi/ Ch'ei chiama antiche, e del seguir

che fanno /Dopo gli avi i nepoti, /Sta natura ognor verde, anzi procede /Per sì

lungo cammino, /Che sembra star. Caggiono i regni intanto, /Passan genti e

linguaggi: ella nol vede: / E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. (G.L)

Questa tonalità leopardiana,

insieme dolente e “panica” , nel senso di sentimento panico della natura,

un’empatia profonda e quasi una fusione che va al di là delle metafore per

diventare quasi uno slittamento intuitivo tra il sentire umano e vegetale.

Del resto le recenti scoperte

della “neurobioogia vegetale” sembrano confermare la presenza di

un’intelligenza vegetale, certo non intelligenza nel senso umano del termine,

ma nel profondo senso di empatia collettiva e risposta ai ritmi della vita e

dei fenomeni cosmici.

All’interno di questo quadro

naturale, le vicende degli uomini si dipanano in una narrazione densa e tesa,

ambientata nel Seicento, secolo fecondo di idee ma anche caratterizzato da una

forte repressione, soprattutto da parte del’Inquisizione, strumento di una

Chiesa che mal tollerava i pensatori liberi e nuovi che iniziavano a mettere le

basi del pensiero moderno: a partire da Galileo Galilei, vissuto a cavallo tra

500 e 600, uno dei padri fondatori della scienza e della filosofia moderne. Il

libro narra anche dei libri dei mistici e degli eretici, e dei movimenti religiosi

considerati eversivi, come quelli del Cristianesimo pauperista o del movimento

essenico.

Ma il libro di Luciana Gravina

non è un trattato, e riesce a far piacevolmente filtrare tutto questo

tormentato sommovimento spirituale e

culturale attraverso una narrazione piacevole e piena di colpi di scena,

incentrata sul percorso diremmo oggi “di consapevolezza” di un prelato intellettuale

di campagna, don Biagio Gravina, personaggio fittizio che l’autrice immagina essere

un suo lontano avo.

Attorno a Don Biagio, gravitano

come pianeti di un complicato universo, sia personaggi storici che personaggi inventati:

sono personaggi storici (come la stessa autrice sottolinea in una nota finale) i

vari alti cardinali e funzionari della Chiesa conservatrice e repressiva dell’epoca,

così come sull’altro versante la Regina Cristina di Svezia, sovrana illuminata

e protettrice di pensatori al limite dell’eresia e dei loro “libri proibiti” e

messi all’Indice dall’Inquisizione. Gli altri sono personaggi inventati da verosimili

e convincenti, come la “peccatrice” Filomena,

una Maddalena di paese.

La sfida di un romanzo insieme storico, filosofico e

in qualche modo etnografico (il ritratto di tutto un habitat tra i paesi del

Cilento.

Nessun commento:

Posta un commento